L’évaluation serait-elle le parent pauvre de la pédagogie ?

Si tel était le cas, on pourrait facilement penser que l’apport du numérique se limite à l’optimisation de process et/ou la sécurisation de données d’examens. Pourtant, l’évaluation occupe une place centrale, bien que parfois discrète, dans les dispositifs pédagogiques d’évaluation. Laissez-nous vous convaincre que l’évaluation numérique est bien plus qu’un simple outil administratif : elle est un levier pédagogique à part entière.

Car la science de l’évaluation – la docimologie – repose sur une idée forte : évaluer ne se limite pas à attribuer une note.

THEIA permet aux enseignants et concepteurs pédagogiques d’exploiter pleinement ces potentialités, en combinant différents types de dossiers, des éléments multimédias intégrés, des pondérations adaptées et des corrections avancées. Ces fonctionnalités, bien utilisées, transforment l’évaluation en un levier utile pour adapter les apprentissages et affiner les analyses pédagogiques.

Dans cet article, nous vous proposons d’explorer les différentes stratégies pour tirer le meilleur parti de THEIA, en mobilisant ses nombreuses options pour optimiser la création de questions, affiner les corrections et enrichir l’expérience d’apprentissage.

Prêts à repenser vos évaluations ? 📊✨

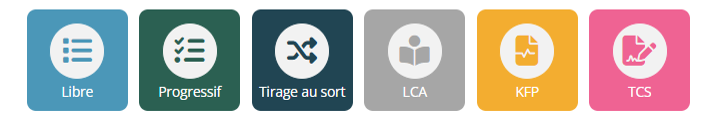

Mobilisez les différents types de dossiers

Avant tout, revenons aux bases ! En tant que concepteurs de sujets d’évaluation, vous avez sûrement une connaissance, sinon précise, au moins liminaire de ce que nous appelons dossiers de questions. Sur THEIA, ils apparaissent avec des acronymes et un code couleur spécifiques : ici, nous parlons de Dossiers Progressifs (DP), de Dossiers Libres (DL), de DTAS, etc.

Les dossiers de questions sur THEIA ont une double utilité. La plupart du temps, ils servent à organiser des questions en ensemble ou sous-ensemble mobilisable dans vos examens, épreuves ou auto-évaluations. En ce sens, ils structurent les questions qui vous serviront de base de travail. Mais réduire cette fonctionnalité à un simple aspect organisationnel serait une erreur. Derrière chaque dossier se cache une ou plusieurs intentions pédagogiques visant à optimiser l’apprentissage et/ou la validation des connaissances de vos apprenants.

👉Le dossier progressif (DP)

Le dossier progressif bloque l’affichage des questions du côté des apprenants, offrant ainsi aux pédagogues la possibilité de séquencer l’épreuve, de scénariser le problème, d’introduire une complexification progressive, ou encore de distribuer l’information de manière échelonnée.

Exemple de cas d’usage : Vous pouvez séquencer un problème mathématique en apportant progressivement des informations supplémentaires à vos apprenants, facilitant ainsi l’assimilation des concepts et le raisonnement structuré.

👉Le dossier de tirage au sort (DTAS)

Le DTAS, en tant que dossier de tirage au sort, est un excellent moyen de limiter la triche dans certains contextes. Mais au-delà de cet aspect, il constitue surtout un puissant levier pour diversifier les sujets et ouvrir l’apprentissage à des dynamiques plus souples, en rompant avec la stricte mémorisation séquentielle.

Exemple de cas d’usage : Vous pouvez créer des entraînements spécifiques faisant appel à des dossiers de tirage au sort. Ainsi, vos apprenants bénéficient de répétitions variées qui favorisent un entraînement efficace tout en introduisant une dose d’imprévisibilité dans l’ordre des questions.

👉Les TCS et KFP : des évaluations avancées

Les KFP (Key Feature Problems) et TCS (Test de Concordance de Script) sont des méthodes d’évaluation avancées issues de la recherche en acquisition des connaissances et compétences, notamment en médecine. Bien que leur origine soit liée aux sciences de la santé, ces formats sont parfaitement transposables à d’autres disciplines.

Exemple d’application :

Mobiliser des TCS pour évaluer des cas d’incertitude scientifique en finance, en management ou dans d’autres domaines.

Utiliser des Key Features Problems (KFP) pour cibler des points du programme qui posent des difficultés particulières aux apprenants et améliorer leur compréhension en les confrontant à des scénarios spécifiques.

En exploitant ces différentes options, vous enrichissez considérablement vos évaluations et adaptez vos stratégies pédagogiques aux besoins de vos apprenants.

Pour en apprendre plus sur les TCS ou les KFP, nous avons consacré un article spécial sur notre blog.

Multimédias et rétroaction avancée

Le numérique permet d’aller bien au-delà du format papier en intégrant directement dans vos contenus des éléments multimédias tels que des vidéos, images et bandes-son. Si l’usage le plus courant consiste à les associer aux énoncés des questions (par exemple, une radiographie, une vidéo clinique ou un extrait audio en langue étrangère), il est également possible d’exploiter ces médias dans les propositions de réponses ou encore dans la boucle de rétroaction.

👉 L’importance des rétroactions dans l’apprentissage

L’un des grands avantages du numérique réside dans la possibilité d’intégrer des rétroactions automatisées dès la conception. Cela permet :

Un gain de temps en automatisant l’affichage des corrections.

Une amélioration des retours pédagogiques, en offrant aux apprenants des explications contextualisées.

L’ouverture sur des séquences pédagogiques complémentaires, facilitant la remédiation et l’approfondissement des connaissances.

👉Un feedback plus précis et personnalisé

Avec THEIA, vous pouvez structurer vos commentaires de correction de manière très détaillée :

Éditer un commentaire général sur la question.

Ajouter des précisions spécifiques à chaque proposition.

Cette granularité est particulièrement utile si vous souhaitez apporter des rappels de connaissances sur certaines réponses. Par exemple, en annotant une proposition incorrecte avec une explication détaillée, vous transformez la correction en un véritable outil d’apprentissage.

Exemple : Dans une question portant sur un concept scientifique, vous pouvez insérer un élément de définition directement en rétroaction sur une réponse erronée. Cette approche, en s’inscrivant dans une démarche d’évaluation formative, favorise l’ancrage des connaissances bien au-delà de la simple validation des bonnes ou mauvaises réponses.

Travailler sur la pondération et les options de validation

👉La pondération : bien mieux que des points

Si la notion de pondération peut sembler secondaire au premier abord, elle offre pourtant des perspectives pédagogiques majeures.

Elle repose sur un principe clé : la conception des questions ne déterminent pas nécessairement la manière dont il sera utilisé dans un examen.

Le numérique renforce cette flexibilité en permettant une réutilisation facile et adaptable des dossiers de questions. Ainsi, un dossier peut être mobilisé pour un examen un jour, puis associé à d’autres dans un contexte différent.

Dans cette logique, l’attribution de « points » fixes devient limitante, car elle impose une structure rigide au calcul des épreuves. En adoptant la pondération, on s’intéresse plutôt au poids relatif de chaque question au sein d’un ensemble donné. Quelle est sa place ? Quelle est son importance ? Son niveau de difficulté doit-il influencer davantage l’évaluation finale ? Ce sont ces éléments qui permettent un arbitrage plus précis. Ici, la notion de « point » s’avérerait incompatible, car elle préjugerait ou fixerait les modalités de calcul des épreuves.

En travaillant sur la notion de pondération, l’approche consiste à considérer vos questions et leur place dans un ensemble fixe. Quelle place, quel poids a cette question dans cet ensemble de questions ?

In fine, c’est le poids ou l’importance de la connaissance évaluée et/ou le niveau de difficulté qui vous permettra d’arbitrer précisément sur cet aspect.

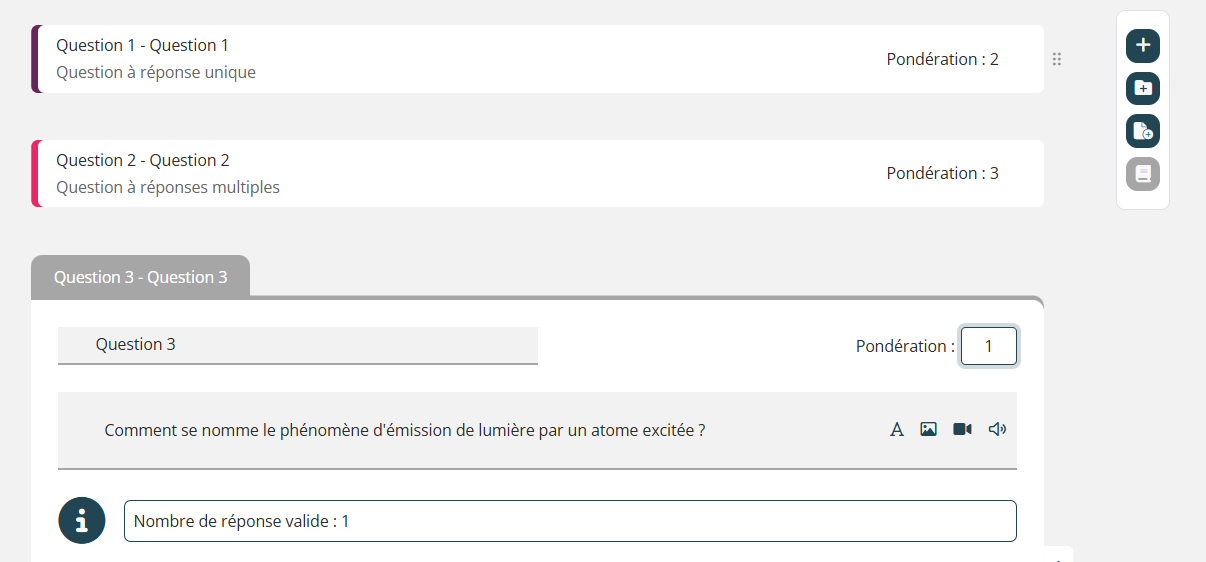

Exemple ci dessous : un sujet mettant en jeu plusieurs questions. La pondération est paramétrable à chaque question.

👉Et pourquoi ne pas profiter d’options avancées sur les propositions de certaines questions ?

En effet, THEIA propose une correction avancée qui tient compte de l’importance relative des erreurs. Toutes les réponses ne se valent pas, et certaines doivent avoir un impact plus fort sur la notation. Ainsi, il est possible de marquer certaines propositions comme indispensables – elles doivent impérativement être sélectionnées pour valider la question – ou inacceptables, c’est-à-dire qu’une sélection erronée entraîne l’échec total de la question.

- Exemple 1 : Dans un scénario clinique pour des étudiants en soins infirmiers, ceux-ci doivent calculer une dose de médicament. Parmi les options proposées, une dose létale est identifiée comme inacceptable. Si un étudiant sélectionne cette réponse, la question est automatiquement comptée comme fausse, même si d’autres choix étaient corrects.

- Exemple 2 : À l’inverse, une question à réponses multiples peut interroger les étudiants sur les éléments essentiels d’un protocole médical. Certaines réponses sont considérées comme indispensables : si elles ne sont pas sélectionnées, la réponse ne pourra être entièrement validée.

Cette approche permet une évaluation plus fine et nuancée, en intégrant des critères de gravité et d’importance des erreurs commises. En allant au-delà d’un simple système binaire (vrai/faux), THEIA offre ainsi aux enseignants des outils plus sophistiqués pour refléter la réalité des connaissances et compétences attendues.

Ci-dessous, le concepteur d’une question à réponses multiples identifie une proposition inacceptable et une proposition indispensable.

👉 Aller plus loin avec THEIA, c’est aussi revisiter les options existantes et en explorer tout le potentiel. Prenons l’exemple des questions zones, associations ou numériques. Intuitivement, on pourrait penser que chaque zone correspond à une unique proposition, ou qu’une question numérique doit mener à une seule réponse déterminée.

Cependant, en approfondissant, vous découvrirez que THEIA vous permet d’aller au-delà de ces conventions. Vous pouvez, par exemple :

Créer plus de zones à pointer qu’il n’y a d’éléments à identifier, offrant ainsi un niveau de complexité supplémentaire.

Introduire des distracteurs dans une question d’association, obligeant l’apprenant à analyser avec plus de rigueur.

- Construire des problèmes numériques complexes, intégrant plusieurs sous-questions avec des pondérations différenciées.

👉 Creusez, innovez, inventez, testez : les possibilités restent encore vastes. Au fil du temps, vos pratiques évolueront, et peut-être imaginerez-vous ce que nous n’avons pas encore envisagé aujourd’hui. Qui sait ? Ces nouvelles approches pourraient bien devenir les standards « docimologiques » de demain.

Exemple en images ci-dessous :

Une question ZONE comportant plusieurs éléments répartis sur un schéma de biologie.

Une question association en finance intégrant deux distracteurs pour affiner l’évaluation.

Une question numérique en finance avec trois sous-questions, chacune pondérée différemment.

L’univers caché des métadonnées

Au-delà du visible – énoncés, propositions de réponses, boucles de rétroaction, multimédia – subsiste une face cachée, qui n’est en réalité pas si cachée : le monde des métadonnées.

Derrière cette terminologie à consonance scientifique se cache un ensemble d’éléments permettant de qualifier vos questions et de les enrichir en les spécifiant.

Il existe deux grands types de métadonnées :

Les métadonnées de qualification et d’identification, qui regroupent les spécialités, les connaissances transversales et les étiquettes.

Les métadonnées analytiques, qui permettent d’axer des analyses plus approfondies sur l’utilisation des questions et leur pertinence pédagogique.

👉 Métadonnées de qualification : un atout pour l’organisation

Les métadonnées de qualification peuvent être :

Préchargées sur vos plateformes par les équipes THEIA (ex. spécialités et connaissances transversales).

Configurables directement par les administrateurs de vos plateformes (ex. étiquettes personnalisées).

En ajoutant ce type de métadonnées aux questions, vous optimisez la gestion des contenus et facilitez l’accès aux banques d’entraînement pour vos apprenants, leur permettant ainsi de cibler précisément les ressources adaptées à leurs besoins.

👉 Métadonnées référentielles de compétences : un levier pédagogique avancé

Les métadonnées référentielles de compétences permettent d’aller plus loin dans votre approche pédagogique en associant vos questions à des référentiels de connaissances et/ou de compétences spécifiques à vos enseignements.

En appliquant ces métadonnées à vos dossiers ou questions, vous pouvez :

Structurer des systèmes de notation basés sur des référentiels précis.

Permettre un positionnement détaillé des réponses des apprenants selon ces référentiels.

Exploiter des statistiques avancées pour analyser la progression des étudiants.

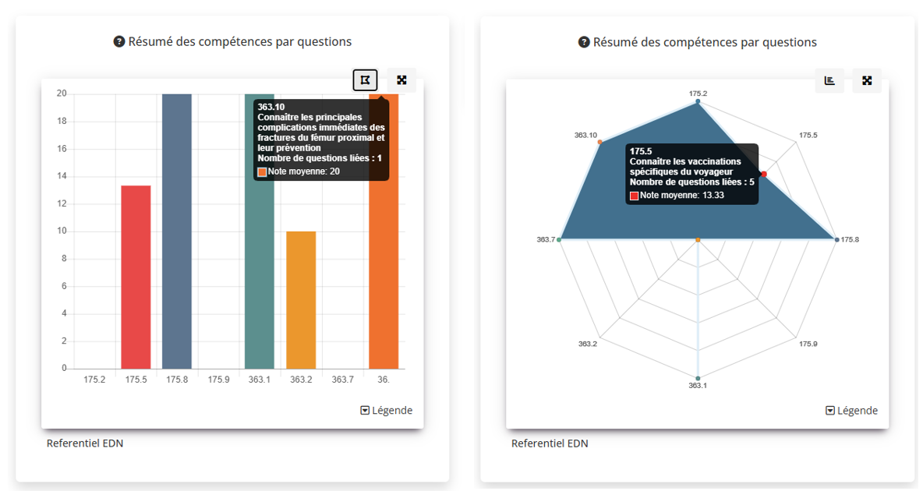

Ces données sont ensuite visualisables sous forme de graphiques radar et de statistiques détaillées, accessibles aussi bien aux administrateurs d’examens qu’aux apprenants, offrant ainsi un suivi plus précis des performances.

Exemple d’application : Un graphique de répartition des notes par compétences dans la copie d’examen d’un étudiant en médecine, permettant d’identifier ses forces et ses axes d’amélioration.

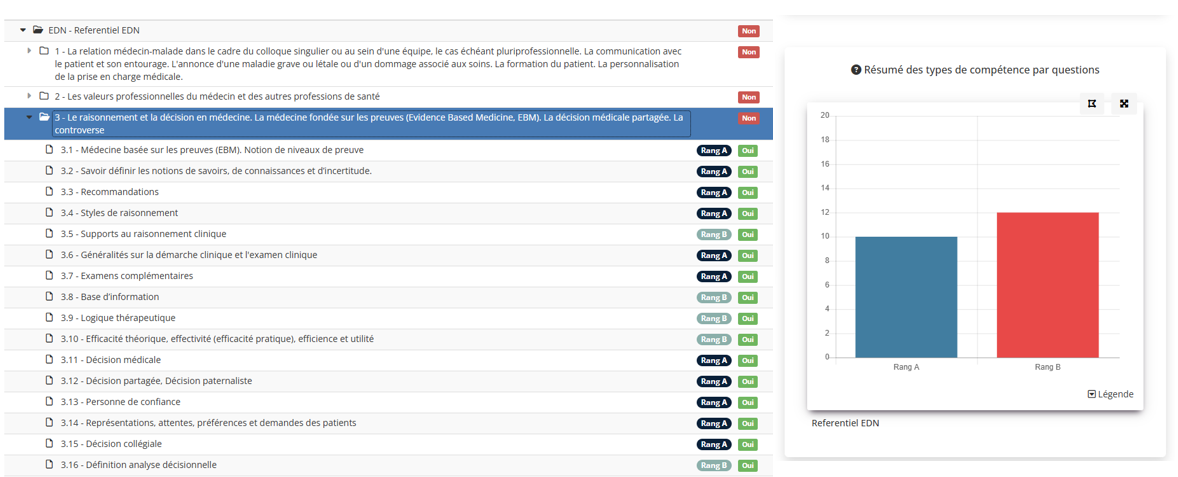

👉 Hiérarchisation des connaissances et système de qualification

Pour les experts plateforme, sachez qu’il existe un système de qualification des connaissances permettant d’extraire des notations spécifiques en fonction de l’importance ou de la qualité des connaissances évaluées. Ce système, utilisé notamment dans les facultés de sciences et les organismes de certification bancaire, se traduit sur THEIA par la notion de « type ».

Son principe repose sur l’idée qu’il est possible de hiérarchiser et qualifier les connaissances.

Exemple d’application :

Dans un bloc de compétence « Maîtrise rédactionnelle », la sous-compétence « Maîtrise de l’orthographe » pourrait être considérée comme « indispensable », tandis que la sous-compétence « Esthétique rédactionnelle » serait qualifiée d’« importante ».

Grâce à ce système, vous pouvez extraire différents niveaux de notation :

Notes globales sur un ensemble d’évaluations.

Notes détaillées par connaissance spécifique.

Notes par type/catégorie (ex : compétences « indispensables » vs compétences « importantes »).

Ce système permet ainsi une analyse fine et pertinente des performances, en mettant en avant les compétences essentielles à maîtriser en priorité.

Exemple visuel ci-dessous :

À gauche : un référentiel de connaissances en médecine, avec une hiérarchisation par Rang A ou Rang B.

À droite : un résumé des notes obtenues par un apprenant, classées selon ces rangs.

Pour conclure

Aller au-delà de la note, offrir aux apprenants une évaluation plus riche, une rétroaction plus ciblée et des contenus pédagogiques plus immersifs, et pourquoi pas ? 🎯

Grâce aux fonctionnalités avancées de THEIA, il est possible d’enrichir chaque question avec du multimédia, d’affiner la correction par la pondération et d’exploiter des référentiels de compétences. Cette approche ne se limite pas à mesurer la performance, mais vise aussi à structurer l’apprentissage, à engager les étudiants et à encourager une compréhension plus profonde des savoirs.

Certes, repenser la conception des évaluations peut sembler être un effort supplémentaire. Mais cet investissement ouvre des perspectives pédagogiques précieuses : mieux identifier les lacunes, accompagner les progressions individuelles et personnaliser l’expérience d’apprentissage.

En combinant analyse fine des réponses et exploitation intelligente des données, l’évaluation devient un levier au service d’un enseignement plus adapté, plus inclusif et plus efficace. 🚀

Derrière chaque outil numérique, il y a avant tout l’expertise des enseignants et des concepteurs pédagogiques. Ce sont leurs choix, leur créativité et leur engagement qui transforment ces fonctionnalités en véritables opportunités éducatives. En explorant ces nouvelles possibilités, nous contribuons ensemble à façonner l’évaluation de demain, une évaluation plus dynamique, plus pertinente et tournée vers l’acquisition des compétences pour les générations à venir.

Aller plus loin :

Pour découvrir tous nos supports d’aide en ligne : Tutoriels, FAQ, fiches FLASH et tutos-vidéos.

Pour suivre plus en détail les nouveautés produit et retrouver l’historique des mises à jour détaillées de THEIA : consulter notre page de mises à jour.

Pour être informé des actualités THEIA (nouveauté produit, webinaire, tutoriels etc.) : page d’inscription à notre newsletter.

Pour retrouver l’historique de nos articles : notre page blog Theia.